▲ NEW가 영화 ‘좀비딸’로 흥행에 성공하며 사업구조가 점점 배급 중심으로 재편되고 있다. <그래픽 비즈니스포스트>

다만 업계에서는 흥행 그 자체보다 그 이면의 사업 구조 변화에 더 주목하고 있다. 과거 제작과 배급을 함께 끌고 가던 전략에서 점점 안정성이 높은 배급 위주로 무게 중심을 옮기고 있다는 분석이다.

10일 콘텐츠 업계에 따르면 NEW가 투자에 참여한 영화 ‘좀비딸’이 개봉 일주일 만에 손익분기점을 넘어섰다. 개봉 4일 만에 100만 관객을 돌파하더니, 최단 기간 200만 명을 넘기며 한국 코미디 영화 흥행 기록을 연이어 갈아치웠다.

NEW는 과거 ‘변호인’, ‘7번방의 선물’ 등 흥행작을 배출하며 주목받았지만 최근 몇 년간 투자 작품 가운데 흥행작이 주춤한 상태다. 이런 가운데 ‘좀비딸’이 이례적 성과를 내면서 오랜만의 성공작으로 자리잡을 가능성이 커지고 있다.

최근 NEW의 사업 구조는 배급 중심으로 크게 기울고 있다.

올해 개봉했거나 개봉이 확정된 작품 가운데 NEW가 제작한 작품은 전무하다. 주요 투자자로 작품에 참여한 비중도 33%에 그친다. 2023년 53%, 2024년 50%에서 꾸준히 하락한 수치다. 전체 라인업의 절반 이상을 배급 전용 프로젝트에 쏟으며 제작 리스크는 줄이고 사업 구조를 안정화하는 추세다.

판매 구조에서도 이 같은 흐름이 감지된다.

올해 1분기 기준 NEW의 영화관 상영·배급 부문 매출 비중은 81.26%로 지난해 1분기보다 45%포인트 이상 상승했다. 물론 해당 매출에는 투자와 배급이 모두 포함돼 있어 단순 수치만으로 구조 변화를 단정하긴 어렵다. 하지만 올해 개봉작의 65%가 NEW가 본격적인 투자에 참여하지 않은 ‘배급 중심’ 작품이라는 점을 감안하면, 매출 증가의 상당 부분이 배급 사업에서 나왔을 가능성이 크다.

실제 실적에서도 수익성 개선 효과가 나타나고 있다. NEW는 올해 1분기 연결기준으로 매출 306억 원, 영업이익 8억7천만 원을 기록했다. 지난해 1분기보다 매출은 74.9% 증가했고 영업손익은 흑자 전환됐다.

재무 안정성 확보를 위한 선제적 조치도 병행됐다.

NEW는 2년 전 발행한 40억 원 규모의 전환사채(해외 전환사채 포함)를 조기에 사들였다. 불확실성이 큰 연예·영화 유통 시장에서 제작 리스크를 줄이겠다는 전략과 맞물린다. 잠재적인 이자 비용이나 만기 상환 리스크, 주식 전환에 따른 지분 희석 가능성 등을 미리 관리하려는 의도로 해석된다.

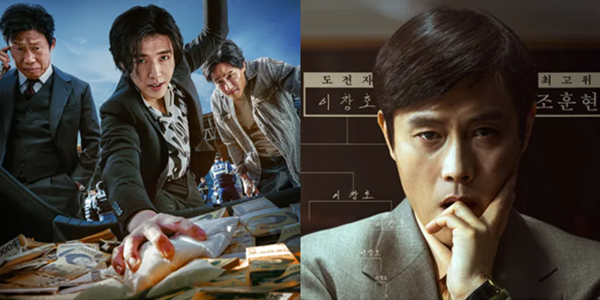

▲ 올해 기준으로 손익분기점을 넘긴 영화는 ‘야당’과 ‘승부’를 비롯해 단 7편에 그쳤다. 사진은 영화 ‘야당’과 ‘승부’ 포스터.

이 같은 행보의 배경에는 한국 영화산업 전반의 침체가 자리하고 있다. 코로나19 이후 극장 중심의 시장은 투자 위축, 제작비 상승, 일부 흥행 실패까지 겹치며 신작 공급과 수익성 모두 빠르게 악화됐다.

영화진흥위원회(이하 영진위)에 따르면 올해 상반기 극장 매출은 4079억 원, 관객 수는 4250만 명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 33.2%, 관객 수는 32.5% 줄었다. 코로나19 팬데믹 기간을 제외하면, 영진위가 집계를 시작한 이후 21년 만에 가장 낮은 수준이다.

극장 개봉작들의 성적도 초라하다. 올해 500만 관객을 넘긴 작품은 단 한 편도 없는데다 손익분기점을 넘긴 영화도 7편에 그쳤다. 천만 영화는커녕 ‘중박’ 작품조차 찾아보기 힘든 상황이다.

이처럼 대내외 불확실성이 커지는 가운데, 고위험을 감수해야 하는 제작보다 수수료와 판권 수익을 안정적으로 확보할 수 있는 배급이 영화업계의 대안 모델로 떠오르고 있다. NEW를 비롯한 주요 투자·배급사들도 배급 중심으로 사업 구조를 재편하고 있다.

실제 제작비 부담도 해마다 커지고 있다. 영진위에 따르면 지난해 기준 편당 평균 제작비는 115억 원에 이른다. 팬데믹 이전인 2019년 101억 원과 비교하면 14억 원 넘게 늘었다. 제작 자체가 갈수록 ‘비싼 선택’이 되고 있다는 의미다.

이러한 흐름 속에서 최근 NEW를 비롯한 주요 배급사들의 제작 영화는 좀처럼 찾아보기 어렵다. 업계 최대 배급사인 CJENM조차 올해 제작 편수가 3편에 불과할 정도다. 메인 투자 비중 역시 눈에 띄게 줄고 있다.

롯데엔터테인먼트는 2023년 31%였던 메인 투자 비중이 2024년 23%로 내려앉았고, 2025년에도 소폭 반등에 그쳐 28%에 머물렀다. CJENM도 같은 기간 50%에서 44%로 하락했다. 쇼박스는 2023년과 2024년 연속 67%를 유지했지만 올해 25%로 크게 줄었다. 다만 영화 ‘로비’에는 일부 투자가 이뤄진 것으로 알려졌다.

반면 배급 부문에서는 꾸준한 성과를 이어가고 있다.

올해 상반기 배급 매출 순위에서 NEW는 450억 원으로 4위를 기록했다. 1위는 바이포엠스튜디오(535억 원), 2위는 워너브러더스코리아(508억 원), 3위는 롯데엔터테인먼트(467억 원) 순이었다. CJENM, 롯데엔터테인먼트, 쇼박스 등 쟁쟁한 국내 주요 제작·배급사 가운데서도 경쟁력을 입증하고 있다는 평가다.

한 업계 관계자는 “국내에도 주요 영화 제작·배급사가 있지만 실제 제작은 전문 제작사에 맡기는 경우가 많다”며 “최근에는 배급만 담당하는 사례가 주요 배급사들 사이에서 늘어나는 추세”라고 말했다. 김예원 기자

![[조원씨앤아이] 서울시장 양자대결, 정원오 47.5% vs 오세훈 33.3%](https://businesspost.co.kr/news/photo/202601/20260127153647_266497.png)

![[단독] 네이버 사우디에서 '루키2'로 로봇배송 상용화 실험, 최수연 한국 도시 적용 완성도 높인다](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260211160952_174018.jpg)

![[코스피 5천 그늘③] CJ그룹 식품·물류·콘텐츠 투자매력 희미, 이재현 주가 부양 카드 언제 꺼내나](https://businesspost.co.kr/news/photo/202508/20250827144344_200101.jpg)